7 Février 2015

Note du 15/ 04/ 2023 :

Depuis l'écriture de cet article, mes idées ont beaucoup évolué sur le sujet. Voir en particulier l'article "Représentation des 4 modes Imaginaires" qui aborde la description de l'Imaginaire en termes de topologie.

Il n’y a pas de répétition au sens strict, du même au même, et l’on peut toujours voir des nuances, évaluer les différences. Ce n’est jamais la même eau qui coule sous un pont, et finalement, tout est dans tout, et infiniment compliqué. Oui, da.

Mais vouloir tout voir, invoquer la complexité des choses est une excuse trop commode pour renoncer à comprendre. De même que l’agitation masque souvent l’immobilisme.

Réfléchir à un sujet donné, c’est au sens strict, le lire à l’aide d’un code prédéterminé. Toute la question étant de savoir si cet encodage ne dénature pas le sujet traité.

En deçà même de la pensée consciente, notre perception la plus élémentaire du monde dans lequel nous vivons, est un encodage. Notre sens de la vision par exemple, qui est en fait une reconnaissance de ce que nous voyons, plutôt qu’une découverte, utilise des schémas de mise en forme, qui ont fait l’objet d’un apprentissage, très tôt dans notre développement. À preuve : un adulte, aveugle de naissance, qui recouvre la vue à l’âge adulte ne voit pas au sens où nous l’entendons communément. Ses yeux envoient bien des signaux au cortex mais, faute de cet apprentissage, les connexions neuronales nécessaires à une bonne mise en forme de ce qu’il voit, ne se sont pas développés, et ce qu’il voit n’a aucun sens pour lui.

C’est un premier point : il y a encodage de l’information.

Il faut, bien entendu, adapter cet encodage à l’objet de notre étude, ou de notre observation. On ne regarde pas un microbe avec des jumelles. Or, et c’est là notre second point : cette adaptation se fait par changement brusque.

Je fais l’analogie suivante pour me faire bien comprendre. Lorsque je conduis ma voiture : je peux contrôler, dans une certaine plage de fonctionnement, ma vitesse en utilisant mon accélérateur. Mais, pour changer de plage de fonctionnement, je dois changer de vitesse. L’ingénieur fera en sorte que les plages de fonctionnement se recouvrent mais, toujours est-il que je suis limité dans ma conduite par le rapport de boite que j’utilise. Mes possibilités sont fonction du rapport de ma boîte de vitesses.

C’est évident en ce qui concerne les outils ou les instruments que j’utilise pour effectuer mes observations. Mais c’est également vrai du fonctionnement intime de mon cerveau. Lorsque par exemple je visionne ce film de la NASA

qui est un zoom continu depuis une scène de la vie quotidienne, jusqu’à une représentation des galaxies, il y a des plages stables ou je repère les objets, et des zones indéfinies ou je manque de repères. C’est très facile d’en faire l’expérience. Par exemple, il y a un passage où l’on passe d’une vision de survol, comme en avion, à une vision plus globale où l’on repère un pays tout entier, et ensuite, on bascule d’une représentation plane à la prise en compte de la rotondité de la planète.

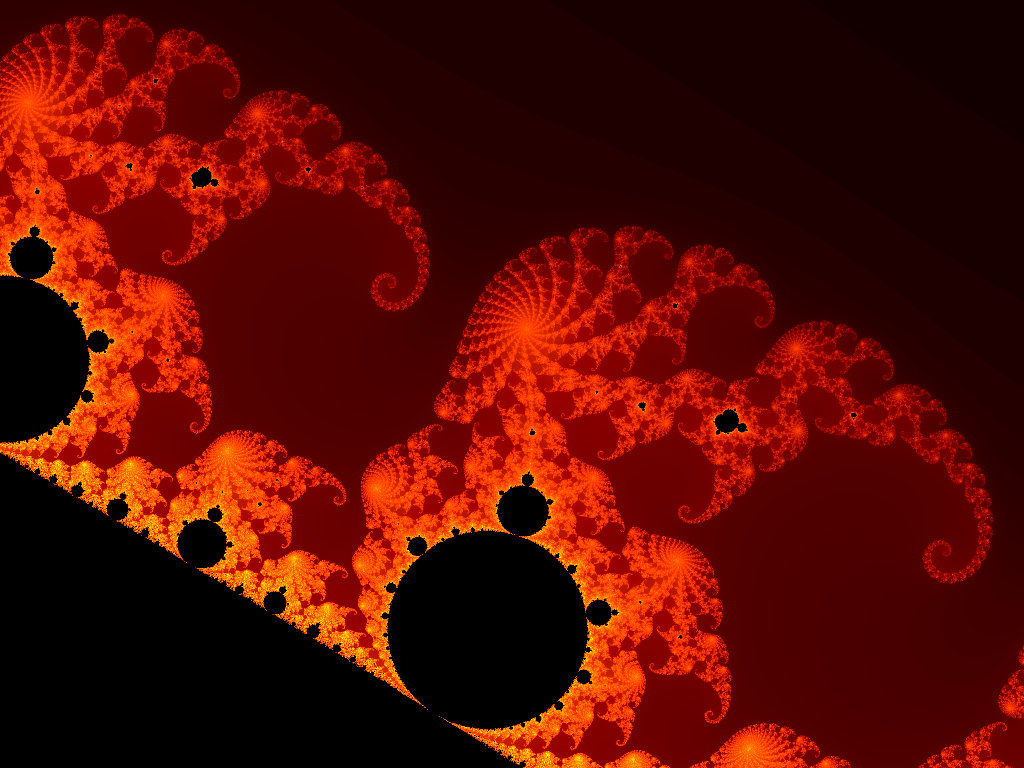

Ces «fractures» dans la représentation sont aisément repérables sur des images fractales. Regardez, autre exemple, celle-ci très connue, appelée M en hommage à Mandelbrot.

Si l’on effectue un zoom avant, la structure globale s’efface, mais en avançant encore, elle reparaît à une échelle inférieure, puis s’efface à nouveau, pour se révéler encore à plus petite échelle.

Et ce n’est pas simple effet d’optique : l’effet est repérable en termes mathématiques. Suivons Mandelbrot qui nous met sur la voie en introduction de son livre « Les fractales », de la manière suivante. Si l’on mesure la longueur de la côte de Bretagne avec un compas idéal dont on puisse faire varier l’ouverture de zéro à l’infini, alors, la longueur mesurée tend vers l’infini lorsque l’ouverture du compas tend vers zéro. Mais, et c’est là l’important : la variation de la mesure en fonction de l’ouverture du compas n’est pas continue. Il y a des plages de réglage de l’ouverture de notre compas pour laquelle la mesure est stable. Par exemple, entre une mesure en cm ou en mètres, la longueur d’un mur varie peu. Si l’on passe au millimètre, on commence à prendre en compte toutes les petites aspérités qui, à plus grande échelle, passent inaperçues. Si l’on passe au micron, la longueur de notre mur va croître très rapidement etc.

Mais dans cet exercice, il y a bien une plage de stabilité de la mesure, correspondant à notre vision naturelle.

Et lorsque dans le zoom du film de la NASA, nous reconnaissons une forme à un niveau donné, c’est dire que nous sommes dans une certaine plage de stabilité. Et entre deux plages où les images sont facilement repérables, nous sautons d’un système de référence à l’autre.

Et je souhaite que nous arrêtions notre attention au saut lui-même, sur lequel notre regard a pris l’habitude de glisser comme l’eau sur les plumes d’un canard. De même que dans un film, nous passons d’un plan à l’autre en occultant la fracture de cet entre-deux.

La théorie de Mandelbrot nous permet de donner une expression mathématique à ce phénomène. C’est un point de départ.

Mais, nous pouvons repérer le même phénomène dans un langage moins formel, en linguistique par exemple.

Considérons l’évolution de la langue française du Moyen-Âge jusqu’à nos jours. À l’origine, le français issu du latin distinguait formellement sujet (cas sujet) et complément (cas régime), et cette déclinaison bicasuelle permettait d'employer sans ambiguïté des ordres de mots devenus impossibles plus tard :

signifient tous sans équivoque « le comte frappe la bête », li cuens étant marqué explicitement comme sujet (par opposition au cas régime : le conte.)

Cette distinction cas sujet / cas régime a disparu de nos jours et nous distinguons maintenant le sujet du complément d’objet par leur place relativement au verbe dans la phrase. Et si le linguiste s’attache à décrire cette transition, vous et moi utilisons un français où cette distinction n’a plus cours. Il y eu donc une plage temporelle pendant laquelle le français distinguait les cas, et nous sommes actuellement dans une plage temporelle où la langue a une structure différente, selon ce critère de différenciation.

Et nous ne pouvons pas transcrire strictement ce qui à l’époque pouvait l’être. De même qu’il eût été, au Moyen-Âge, impossible de parler d’un réseau wifi.

L’important peut-être, est de comprendre que cette structuration progressive en strates différenciées de notre entendement, est repérable chez le jeune enfant, dès les premiers pas de son développement, lorsqu’à l’âge de trois ans, il acquiert la notion d’objet : à force de répétitions.

Ensuite, et toujours à force de répétitions, l’enfant induira sa compréhension des mécanismes du langage (la compétence au sens de Chomsky), à force de faire des phrases (les performances, au sens anglo-saxon du terme) à l’imitation de ce qu’il entend dans son entourage. Et dès qu’une compétence est acquise, la structure antérieure de notre entendement nous échappe. Nous pouvons certes la reconstituer a posteriori, l’expliciter, mais pas la revivre. Comme je peux décrypter une phrase écrite en ancien français, mais c’est un exercice intellectuel : je ne peux pas revivre une époque, s’exprimant en ces termes.

Dans le développement humain, il y a une sorte de répétition de ce mouvement qui caractérise l’acquisition d’une nouvelle compétence ; c’est à dire une répétition de répétitions, qui rappelle la formation d’une fractale à partir d’une transformation élémentaire répétée à l’infini. C’est pour cela que la forme fractale est si fascinante.

De ce point de vue l’objet se structure pour nous en écho au développement du système de références grâce auquel nous le repérons. Lorsque je pense à la Terre, je n’ai évidemment pas les mêmes repères en tête qu’un Grec ancien.

Il est donc illusoire, oubliant tout ce processus de structuration progressive de notre vision, d’attribuer telle ou telle structure à l’objet, comme s’il s’agissait d’une qualité qui lui serait essentielle, objective, au lieu d’y voir l’ombre projetée de notre propre système de références.

Mais cette mise en abîme de l’objet, simple reflet de mon entendement, est proprement déstabilisante : comment puis-je encore parler d’objet, lorsque tout ce que je contemple me renvoie à moi-même ? Serais-je perdu dans un gigantesque labyrinthe de miroirs, renvoyant mon image à l’infini, de quelque côté que je me tourne ?

Ce que nous dit Lacan du réel, c’est qu’il nous dérange : il s’impose à nous en bousculant notre imaginaire. Le réel, c’est ce qui ne rentre pas dans mon cadre de référence, c’est au contraire le grain de sable qui grippe la mécanique intellectuelle.

Le scientifique ajoutera alors que l’objet est ce qui se conserve lorsque je change de système de références. Effectivement, lorsque je passe devant un miroir déformant, et bouge devant lui, l’image qu’il me renvoie se déforme. Et c’est des variations même de ma propre image que j’en déduis la permanence d’une cause unique: une déformation de cette surface réfléchissante qui me renvoie à moi-même.

Nous sommes là au cœur du théorème de Noether, dont j’ai déjà parlé par ailleurs : l’objet se définit par des observables qui conservent leurs valeurs lorsque je change de repères.

Mais ce théorème nous dit plus encore, car il prend également en compte le saut que nous avons déjà considéré entre deux niveaux de représentations. En ce sens, le théorème de Noether pourrait être vu comme la formalisation en termes de physiciens de la structure fine de nos représentations, l’équivalent de la transformation élémentaire à partir de laquelle se développe une image fractale.

Pour le comprendre, il faut au préalable se mettre d’accord sur notre façon de représenter une « transformation » en elle-même.

Et pour ce faire, il faut en revenir au plus élémentaire : une transformation de n’importe quoi est avant tout une modification dans le temps. Et le point dur, c’est proprement la représentation du temps elle-même, au cœur de ce que l’on appelle mouvement, mutation, variation, évolution, transformation. Pas moyen d’y échapper : il faut d’abord dire de quelle façon nous représentons le temps.

J’y reviens très longuement dans l’Homme Quantique : la représentation du temps demande de rapprocher deux éléments : l’un qui bouge (le mobile) par rapport à un fond stable. Peu importe la nature du « mobile » en question, qu’il s’agisse d’un objet usuel, d’une langue, d’une espèce animale ou d’une galaxie.

Et en dernier ressort, la base stable à toute représentation du temps, c’est notre propre sentiment d’exister, d’être détachés de notre environnement, restant là, conscients de nous-mêmes malgré la variété de nos expériences.

Le « moi » et « l’objet » se construisent ainsi de concert : l’objet se conservant malgré mes changements de point de vue et moi-même en résistant aux modifications de mon environnement. On voit donc que nous ne pouvons nous définir l’un par rapport à l’autre qu’en termes de mouvement. Ce mouvement se rapportant, en dernier ressort à mon propre sentiment d’existence, base stable, référence dernière à laquelle tout se rapporte.

Donc, pour repérer le temps, il faut appréhender « en même temps » un objet mobile et un fond stable. Par exemple, un prisonnier avec pour seule ouverture sur l’extérieur une lucarne, pourrait faire le décompte des jours en traçant un trait sur le mur de sa prison.

Nous avons vu que pour passer d’un alignement de traits à leur décompte, il faut faire une opération intellectuelle qui suppose un saut imaginaire, du même ordre que celui grâce auquel l’enfant passe d’une série de performances linguistiques à l’acquisition d’une compétence en la matière.

La prise de conscience du temps implique de réaliser un saut dans la représentation pour prendre un certain recul par rapport à un objet pour en voir le mouvement, ou la transformation.

Dit autrement, en reprenant le langage de la linguistique : représenter le mouvement (ou la transformation) d’un objet nécessite que je puisse le repérer dans un espace dont il serait un élément, à un instant donné. Explicitement : il faut un repérage sur deux plans synchroniques, l’un où l’objet existe, l’autre étant le fond duquel il se détache ; la datation de l’observation étant proprement le mouvement diachronique de pointage de l’objet dans le champ considéré.

Réciproquement, changer de repère pour observer un objet, nécessite, que cette fois-ci ce soit moi qui bouge. Je suis alors le mobile se déplaçant par rapport à un objet que je suppose stable, fixe, et auquel je rapporte mon mouvement, qui est alors purement diachronique. En effet, dans un zoom, l’objet se transforme par mon changement de point de vue, sans qu’il bouge dans l’espace, contrairement à un travelling.

Et c’est là où je voulais vous mener : le théorème de Noether nous dit que dans l’observation d’un objet, mon propre mouvement pour changer de repère comme le recul que je prends pour repérer son mouvement, s’accompagnent l’un comme l’autre d’une indétermination. Et je comprends celle-ci (cf. ce billet) comme la conséquence de ce saut diachronique nécessaire à la description de tout mouvement. Soit de mon propre mouvement imaginaire par rapport à l’objet dans le premier cas, soit comme le mouvement physique de l’objet par rapport à moi dans le second.

J’espère vous avoir rendus sensibles à cette congruence que je vois entre les mouvements à l’échelle quantique, dont rend compte le théorème de Noether, et ceux qui nous sont plus familiers, à notre échelle macroscopique, et qui s’expriment lorsque nous passons d’une échelle d’observation à une autre. Comme une coupure entre deux plans séquences dans un film.

Mais il y a plus encore. Pour décrire un mouvement, il me faut être sur le niveau stable pour voir le mouvement du mobile : je peux voir un pendule se balancer en le tenant par le fil. Mais si je suis sur le corps du pendule, je ne peux plus représenter son mouvement.

De même pour repérer l’évolution diachronique d’un langage, je dois me situer dans la position la plus élevée. Par exemple, un linguiste peut parler du français du Moyen-Âge dans un langage du 21ème siècle. Par contre, il était impossible au Moyen-Âge de rendre compte du langage actuel car entre-temps, nos représentations ont évolué d’une façon impossible à imaginer à cette époque reculée. C’est l’opposition entre les positions ex post et ex-ante, bien connue des comptables : en position ex-ante il établit un budget prévisionnel, et en position ex-post, il arrête le bilan de fin d’année.

C’est dire que je ne peux pas employer le langage d’un niveau inférieur pour expliciter le niveau supérieur : le langage se charge de sens dans une montée diachronique, dans le même temps que les détails se perdent.

Pour en revenir au jeu du fort/da du petit Ernest, et rapporté par Freud son grand-père : l’enfant est totalement absorbé par son jeu, sans aucun recul, complètement dans l’instant. Mais Freud, en prenant conscience de l’automatisme de répétition, par son observation du jeu, ne peut plus en faire abstraction pour retrouver les sensations de l’enfant. Il y a une rupture qui rend difficile, pour ne pas dire impossible, tout retour en arrière. L’erreur commune que nous faisons tous, c’est de garder un cadre de pensée trop évolué pour analyser un niveau imaginaire donné, sans tenir compte de cette dégénérescence.

Nous avons déjà pointé cette dégénérescence imaginaire, repérable dans le langage mathématique (i.e. : par la différence de structure entre addition et multiplication) et qui s’exprime en physique, au niveau quantique, dans le passage de l’onde au corpuscule. Ces deux concepts ne sont pas au même niveau imaginaire et le physicien exprime ceci en termes de « décohérence ». Dégénérescence qui se retrouve également dans la différence que nous avons repérée entre masse grave et masse inerte.

Est-ce que ce point de vue est difficile à partager ? Merci de laisser vos commentaires : un feed-back me serait bien utile!

Hari